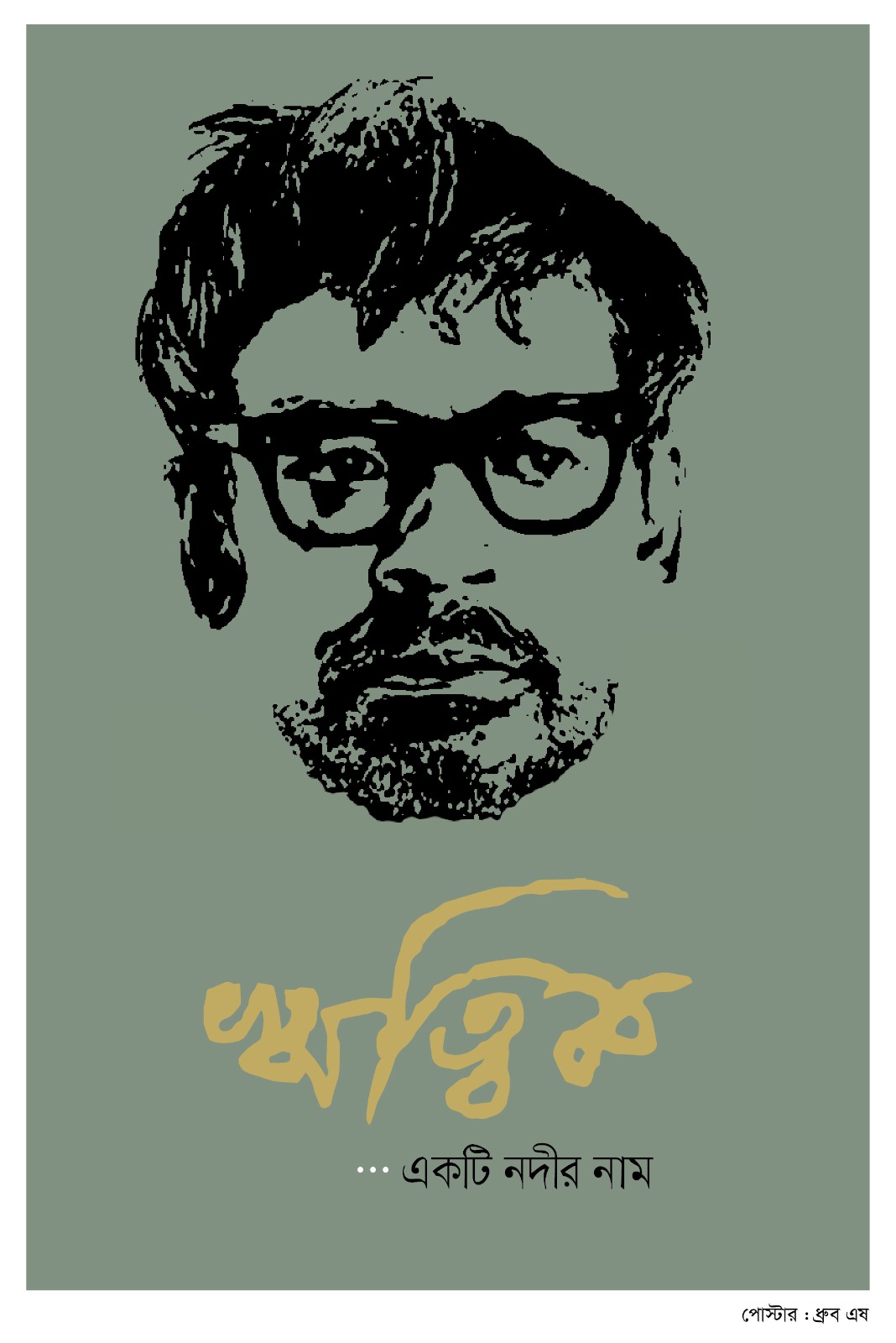

জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক : শ্রদ্ধাঞ্জলি

১.

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এবং জীবনমুখী সাহিত্য ধারায় এক বিশিষ্ট শিল্পী ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, ‘মশাই আমার শত্রু অনেক। মাঝে মাঝে মনে হয় বাঁচব কী নিয়ে! চারিদিকে শুধু হতাশা, বিদ্বেষ, প্রতারণা, বঞ্চনা, যে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে মহা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম একদিন, তারা যে শুধু আমাকে নিরাশই করছেন তা নয়, তারা আজ শত্রুতাই করছেন। আমি জানি আমার অপরাধের কথা। তবু ও একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমি আজো মরে যাইনি। মরার আগে আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব আমার চারপাশের জনতার চাইতে আমি অন্যরকম।’

২.

বুকের মধ্যে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কষ্ট আর দায়িত্ব নিয়ে আজীবন ধুঁকেছেন তিনি। বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে উল্কার মতো এসে প্রলয় ঘটিয়ে গেছেন তিনি। এই কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকারের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চলতি বছর তাঁর জন্মের শতবছর পালিত হচ্ছে। জন্মশতবর্ষে মহান শিল্পী ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৩.

ঋত্বিক ঘটক, প্রখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, মানবতার পক্ষের মহান শিল্পী। ঋত্বিক ঘটক ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা এক নির্মাতা। তাঁর চলচ্চিত্রে যে তীব্র মানবতা ও কাব্যিক গভীরতা ছিল, তা আজকের পৃথিবীতেও প্রাসঙ্গিক। ভারতের চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম নক্ষত্র ঋত্বিক ঘটক একাধারে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে বিশ্ব চলচ্চিত্রে একটি গভীর ছাপ রেখে গেছেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক কাজ তেমনভাবে স্বীকৃতি পায়নি। দেশভাগ, সামাজিক বাস্তবতা ও নারীবাদ নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি তাঁর ছবিতে তীব্র রাজনৈতিক ও মানবিক ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মেঘে ঢাকা তারা’,‘সুবর্ণরেখা’ এবং ‘কমল গান্ধার’-এর মতো চলচ্চিত্র এখনও বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসে একেকটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪.

বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটকই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন দেশভাগ দ্বারা। তাঁর চলচ্চিত্রে দেশভাগ এবং এ বিভাজন থেকে উদ্ভূত বেদনা আর উদ্বাস্তু হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনী যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দুই বাংলায় আর কোনো পরিচালকের কাজেই তার প্রতিফলন ততটা নেই। দেশ ভাগের যন্ত্রণা উদ্বাস্তু জীবন ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রেই সবচেয়ে জোরালোভাবে হাজির হয়েছে। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যে বরাবর আস্থা রেখে গেছেন ঋত্বিক। দেশভাগ কখনই তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফলে এ বিষয়ে তিনি প্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন সারা জীবন। মাত্র ২৫ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে, ১৯৭৬ সালে ৫১ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ঋত্বিক মোট চলচ্চিত্র রেখে গেছেন আটটি, বাকি ১০টি প্রামাণ্য ছবি আর গোটা কয়েক অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্যই। তবে আজকের চিরস্মরণীয় কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া ঋত্বিকের স্বীকৃতি মিলেছিল কিন্তু অনেক পরে; সূচনায়, তার জীবদ্দশায় বাঙালি চলচ্চিত্র দর্শক, বোদ্ধা তাকে শুধু উপেক্ষাই করে গেছেন। ঋত্বিকের মতো একজন সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই ছিল দুর্ভাগ্যজনক; ঋত্বিক তার চলচ্চিত্রে যেভাবে নতুন ঘরানা, বাস্তবতা, পুরান আর নাটকীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা গোটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। ঋত্বিকের স্মরণ সভায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘আমাদের সকলের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো একজন।’

৫.

ঋত্বিক ঘটক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন একজন সাংস্কৃতিক কর্মীর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে, চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্চকে ছেড়ে এলেও তিনি প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। চলচ্চিত্র তার কাছে ছিল এক ধরনের সংগ্রামের হাতিয়ার। তাঁর সময়ের অন্য যেকোনো শিল্পীর চেয়ে তাঁর মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষের সমসাময়িক যেকোনো বিষয়কে তুলে ধরার জন্য তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমকে সবচেয়ে সফলভাবে ব্যবহার করেছেন- দেশ ভাগ ও এর পরিণাম। একবার তিনি বলেছিলেন: ‘সিনেমা, আমার কাছে, আমার মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর বেদনার বিরুদ্ধে রাগ প্রকাশের হাতিয়ার। পূর্ব বাংলা থেকে আসা একজন বাঙালি হওয়ায় স্বাধীনতার নামে আমার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট আমি দেখেছি- ওই স্বাধীনতা প্রবঞ্চনা, ভাঁওতা। আমি চরমভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছি- এবং আমার চলচ্চিত্রে একে আমি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’ ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ঋত্বিক ঘটকের নিজের জীবন নিয়ে, আত্মজীবনীমূলক এই চলচ্চিত্রটিতে তাঁকে পাওয়া যায় অনেকটাই।

৬.

‘- বাড়ি কোন জিলায় ?

- ঢাকায়।

- তাহলে এহানে কিছু হবে টবে না। এখানে সব পাবনার লোক। জিলায় জিলায় বিভেদ- একেও যদি আমরা টিকিয়ে না রাখতে পারি, তাহলে আমাদের রইলটা কী?’

এই না হলে পাবনার পোলা ঋত্বিক ঘটক! সুবর্ণরেখায় এভাবেই আত্মউন্মোচন করেন, নস্টালজিক হন ঋত্বিক। ঢাকায় জন্মগ্রহণ করলেনও গভীরভাবে একাত্মতা অনুভব করতেন আদি নিবাস পাবনাকে। ছিন্নমূল পরিবারের মধ্যে ঢাকা-পাবনার এই প্রশ্ন দেশভাগের বেদনাকে আরো প্রকট করে তোলে।

তাঁর পুরো নাম ছিলো ঋত্বিক কুমার ঘটক। অসম্ভব সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে ঐতিহ্যময় ঘটক বংশে। যদিও তাদের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভারেঙ্গা'য়, এক সময়ের উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত নগরবাড়ী ঘাটের অদূরে। ওই একই এলাকায় জন্মসূত্রে আমি তারই ভাষায়, তাঁর হয়ে বলতে পারি, ‘আমি তোমাদেরই লোক’। তাদের পরিবারে আগে থেকেই শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। তাঁর বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক এবং মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। তিনি বাবা-মায়ের ১১তম এবং কনিষ্ঠতম সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটক ছিলেন ওই সময়ের খ্যাতিমান এবং ব্যতিক্রমী লেখক। একই সাথে তিনি ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী। উল্লেখ্য, আইপিটিএ থিয়েটার মুভমেন্ট এবং তেভাগা আন্দোলনে মনীশ ঘটক জড়িত ছিলেন। মনীশ ঘটকের মেয়ে বিখ্যাত লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সর্বোপরি ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের ফলে ঘটক পরিবার কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হয়। নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে শরণার্থী হবার মর্মবেদনা ঋত্বিক ঘটক কোনদিন ভুলতে পারেননি এবং তাঁর জীবন-দর্শন নির্মাণে এই ঘটনা ছিল সবচেয়ে বড় প্রভাবক যা পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বারংবার ফুটে ওঠে। ঋত্বিক দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু এর সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে মিথ ও মিথলজিকে রিওয়ার্ক করিয়েছেন। তাই তাঁর ছবির চরিত্রদের নাম কখনো নীতা, সীতা বা অভিরাম। তাই তিনি বলেছিলেন দেশীয় ঐতিহ্য ও মহা কাব্য না জানলে তাঁর ছবি বুঝতে পারা বা অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়বে।

৭.

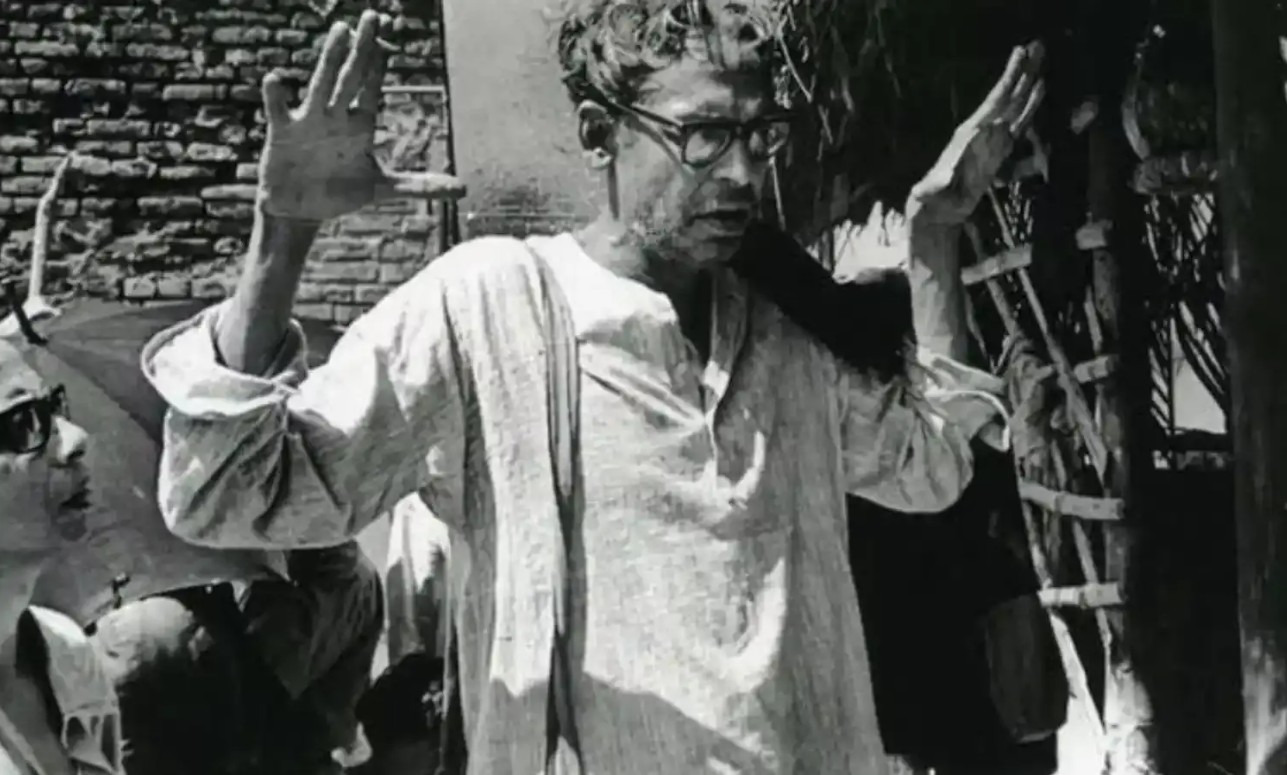

ঋত্বিক ছিলেন চিরকালের দুরন্ত। অস্থির দুর্বার খামখেয়ালি এবং পরিপাট্যহীন ঠোঁটকাটা; ঋত্বিক তাঁর মনের কথাকে কখনোই তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ আঁটা বুলির মতো করে বলতে পারেননি। যা বলতে চেয়েছেন কোনো রকম ভীতি কিংবা ভদ্রতার তোয়াক্কা না করেই বলেছেন সরাসরি। সিনেমা জগতে রীতিমত ‘ভাংচুর’ করে স্থানটা গড়ে নিয়েছেন তিনি। সেলুলয়েডের এই যোদ্ধার অনবদ্য সব সৃস্টিগুলো শুধু সিনেমা দর্শন নয় জীবন পাঠও হয়ে উঠেছে। পরিচালনা, অভিনয়, নাটক, চিত্রনাট্যসহ বিভিন্ন অঙ্গনে ছিলো তাঁর অবাধ বিচরণ। দেশভাগের আদিপাপের উপলব্ধি যখন সকল বাঙালির চেতনাকে স্পর্শ করবে, ঋত্বিক ঘটক নামের এই অসামান্য সিনেমা-শিল্পীর আজন্ম এষণা সেদিন সার্থক হবে।

৮.

হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্র দিয়েই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি। ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মকে আবার নতুন করে মূল্যায়ন করার সময়। ব্যক্তি ঋত্বিক ঘটককে কখনোই কেবল চলচ্চিত্রকার পরিচয়ে আটকে রাখা যায় না। এই উপমহাদেশের শিল্পাঙ্গনে ঋত্বিক ঘটকের নামটি এমন এক শিল্পীর যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’(Art for arts sake)- এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার করেছেন মানবতার স্বার্থে কাজে লাগানোর এক মাধ্যম হিসেবে। একজন ঋত্বিক ঘটককে আমরা তাই বারবার দেখতে পাই গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকারসহ দৃশ্য শিল্পের প্রায় সব রূপেই। গণমানুষের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে তাঁর সৃজনশীলতার পক্ষে সম্ভব এমন সবগুলো মাধ্যমেই কাজ করে গেছেন তিনি। শিল্পের এই বিদ্রোহী শিশু জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও খুঁজে গেছেন শিল্পের নবতম মাধ্যমকে যা দিয়ে মানুষের আরও কাছে পৌঁছানো যায়।

৯.

তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে বাড়িও করেন। সেই সুবাদে ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। পরে তিনি বহরমপুরে বড় ভাই মনিশ ঘটকের কাছে চলে যান। সেখানে কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়াশুনা করেন। শিশু-কিশোর-তরুণ ঋত্বিকের বিকাশটা এখানেই ঘটে। তিনি রাজশাহী কলেজে পড়া অবস্থায় নাটক শুরু করেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। ১৯৪৭ দেশ ভাগের সময় ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর পরিবার কলকাতায় পাড়ি জমান। এরপর আর ফিরে আসা হয়নি দেশে। তবে তাঁর অস্থি মজ্জায় যে এ দেশের মাটি জড়িয়ে ছিলো তা তাঁর সৃষ্টিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-এ ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে এই কলেজ থেকেই বি.এ পাশ করেন। এই বৎসরে তাঁর প্রথম নাটক ‘কালো সায়র’ লেখেন এবং ‘নবান্ন’ নামক পুণর্জাগরণমূলক নাটকে অংশগ্রহণ করেন।

১০.

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এ সময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন ও অভিনয় করেন এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্ট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের দাঙ্গার স্মৃতি আর দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক রচিত অসামান্য নাটক ‘দলিল’ ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে গণনাট্য’র অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ঋত্বিকে আপ্লুত কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি সি যোশী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘You are the only true people Artist’।

১১.

১৯৫০ সালে তিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর নিজের পরিচালিত ‘নাগরিক’ মুক্তি পায়। তবে আর্থিক কারণে ছবিটি সে সময়ে মুক্তি পায়নি। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় তাঁর ‘অযান্ত্রিক’ ছবি। এই ছবিটির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রকার রূপে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এরপর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায় ‘বাড়ি থেকে পলিয়ে’ ছবিটি। ১৯৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দের ভিতরে তাঁর পরিচালিত তিনটি ছবি মুক্তি পায়। এই ছবিগুলো হলো- ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬১), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) এবং ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২)। এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রুঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১২.

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এসময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ‘ভিজিটিং প্রফেসর’ হিসেবে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। এফটিআইআই-এ অবস্থানকালে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্মিত দুটি চলচ্চিত্রের (Fear and Rendezvous) সাথে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘ বিরতীর পর তিনি ১৯৭৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করেন। এরপর খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে।

১৩.

ঋত্বিক ঘটকের সামগ্রিক চলচ্চিত্র বিষয়ক কাজগুলো জেনে নেয়া যাক। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র হলো : নাগরিক (১৯৫৩) (মুক্তিঃ ১৯৭৭, ২০শে সেপ্টেম্বর), অযান্ত্রিক (১৯৫৮), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৯), মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬১), কোমল গান্ধার (১৯৬১), সুবর্ণরেখা (১৯৬২), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩), যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪)। তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন: আদিবাসীওন কা জীবন স্রোত (১৯৫৫) (হিন্দি, বিহার সরকারের অনুদানে তৈরী), বিহার কে দর্শনীয়া স্থান (১৯৫৫) (হিন্দি, বিহার সরকারের অনুদানে তৈরী), সায়েন্টিস অফ টুমরো (১৯৬৭), ইয়ে কৌন (১৯৭০) (হিন্দি), আমার লেলিন (১৯৭০), পুরুলিয়ার ছৌ (১০৭০)। ঋত্বিক স্বল্প-দৈর্ঘ্যে ছবি নির্মাণ করেছেন : ফিয়ার (১৯৬৫) (হিন্দি), রেন্ডিজভোয়াস (১৯৬৫) (হিন্দি), সিভিল ডিফেন্স (১৯৬৫), দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে)। তাঁর অসমাপ্ত কাজের মাঝে রয়েছে- ফিচার: অরূপকথা/বেদেনী (১৯৫০-৫৩), কত অজানারে (১৯৫৯), বগলার বঙ্গদর্শন (১৯৬৪), রঙের গোলাম (১৯৬৮)। তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারী : উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৯৬৩), ইন্দিরা গান্ধী (১৯৭২), রামকিঙ্করঃ এ পারসোনালিটি স্টাডী (১৯৭৫)।

১৪.

বস্তুত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে কজন জীবনবাদী চলচ্চিত্রকারের সাধনায় বাংলা ছবি আজ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত, তাদের প্রথম সারিতে রয়েছে তাঁর স্থান। সকল ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ও নির্মোহ মানবচর্চার স্বাক্ষর রেখেছেন শিল্পী। সাম্প্রতিক বাংলার সীমাহীন অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে এই দ্রোহকালপর্বে ঋত্বিক যেন আজও শিঁরদাড়া সোজা রেখে কালের কণ্ঠস্বর সংলাপ করে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে ‘‘ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো, তোমরা ভাবলে কাজ হবে’’। বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম ধ্রুবতারা বলা হয় ঋত্বিক ঘটককে। তিনি জনপ্রিয়তার মোহে চলচ্চিত্র তৈরি করেননি। কাজ করেছেন নিজের মতো করে। বাঙালির জনজীবনের অসাধারণ রূপকার হিসেবে তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

--------

মহুয়া মোহাম্মদ

শিক্ষক, প্রাবন্ধিক

৪ নভেম্বর ২০২৫