রবীন্দ্রনাথের সৃজনকর্মে আদিবাসী প্রসঙ্গ

সেই ‘নষ্টনীড়’ গল্পের ভূপতি যেমন প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি থাকার পরও পত্রিকা খোলার নেশায় পড়ে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বাঙ্গালীর রক্তে পত্রিকা খোলার পাগলামি ত’ থাকেই। এক বন্ধু নানা জায়গায় কাজ করে, সম্প্রতি একটি অন্তর্জাল পত্রিকা খুলেছে। বাইশে শ্রাবণের আগে থেকেই অনুরোধ করছিল কোন নতুন লেখা দিতে। নানা ঝামেলায় হয়ে উঠছিল না। তা’ ৭ই আগস্ট বা ২২শে শ্রাবণের পরই ৯ই আগস্ট এলো ‘বিশ্ব আদিবাসী দিবস’ এবং ও তখন বেশ নতুন একটি ভাবনার কথা আমাকে জানালো। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আদিবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কোন লেখা লিখতে পারি কিনা?

শুনে ত’ আমার মাথায় হাত! তাঁর লেখায় মুসলিম চরিত্রই তত নেই বলে অভিযোগ আছে, ‘আদিবাসী’ কোথায় পাই? সাহিত্যে এমনটা থাকতেই হবে তারও কোন বাধ্যকতা নেই। এমনকি বাংলা সাহিত্যের নামী তিন ঔপন্যাসিকের ভেতরেও স্বয়ং মানিকের লেখায় মুসলিম চরিত্র তবু কিছু আছে, ওভাবে ‘আদিবাসী’ চরিত্র তেমন নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-য় গাওদিয়া গ্রামের বিষাদ আমাদের আজীবন তাড়া করে ফেরে। অথবা, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’র অপু নাই বা হলো আদিবাসী, গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় পথের দেবতার সাথে সেই বালকের একান্ত কথকতা আমরা কি মৃত্যুক্ষণেও ভুলতে পারব? তবে সবকিছুর পরও স্বীকার করতেই হবে যে একমাত্র তারাশঙ্করের লেখায় যেভাবে বীরভূম-বাঁকুড়ার সাঁওতাল-বাগদি-দুলে-কাহার সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিচিত্র নকশা ফুটে ওঠে, তেমনটা বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী লেখকদের ভেতর আর ক’জনের লেখাতেই বা আছে?

বঙ্কিম চন্দ্রের বড় ভাই সঞ্জীব চন্দ্রের বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী ‘পালামৌ’-এ আদিবাসী কোল নারীদের বর্ণনা আছে। ক্ষীণকায় এই বইটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে চির অমর হয়ে আছে লেখকের কলমের নিজস্ব প্রসাদগুণের কারণে:

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটির। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূণ্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে, কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল।

সঞ্জীব চন্দ্র আরো জানিয়েছিলেন,

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। ...যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্য পান করিতেছে...কিন্তু কখনো স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে।

আরো একটি ভয়ানক পর্যবেক্ষণ ছিল সঞ্জীব চন্দ্রের, ‘...বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়: হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্ম্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়; স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে।’

১৮২৭-১৮২৯ সাল নাগাদ ‘বঙ্গদর্শন’-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ‘পালামৌ’ লেখার সময় বাংলার পথে-ঘাটে বৃদ্ধাদেরই হয়তো স্বাধীনভাবে চলাচলের অনুমতি ছিল। মধ্যবিত্ত নারীর কর্মসংস্থান ত’ দূরের কথা, নারীশিক্ষারও তত প্রসার হয়তো তখনো হয়নি। আবার সমাজে উচ্চ বা মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর কায়িক শ্রমও তত করতে হতো না। অল্প বয়সে বিয়ে ও ঘন ঘন সন্তান প্রসবে অন্দর মহলে অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যেত সে সময়ের বাঙালি নারী।

পাঠক নিশ্চিতভাবেই অবাক হয়ে ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ‘আদিবাসী’ খুঁজতে গিয়ে আমি ‘পালামৌ’ টেনে আনছি কেন? ধীরে, রজনী- ধীরে! কারণ গত ৯ই আগস্ট বা ‘বিশ্ব আদিবাসী দিবস’-এ সম্পাদক বন্ধুর ফোন রেখে দেবার পর নানা কিছু ভাবতে ভাবতে ঝটিতি মনে পড়ে গেছিলো রবীন্দ্রনাথের ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতাটির কথা। পুরো কবিতার একদম শেষের দিকে একটি সাঁওতালি মেয়েকে দেখা যায় এবং এটিই সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথের এত এত কবিতা-গান-গল্প-উপন্যাস-নাটকের একমাত্র ‘আদিবাসী’ চরিত্র। ওহ্ না- একটি গানও আছে কবির: ‘ওগো সাঁওতালি ছেলে, শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে।’

তবে মুক্তছন্দ আধুনিক কবিতার ধাঁচে লেখা ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতাটিই যেন পাঠকের মন কাড়ে বেশি।

‘ক্যামেলিয়া’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালে ঢাকার বলধা গার্ডেন পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার ক্যামেলিয়া ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতাটি রচনা করেন, যা তাঁর ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতাটি লেখার জন্য তিনি বলধা গার্ডেনের ‘সিবিলি’ অংশে অবস্থিত ‘জয় হাউসে’ বসেছিলেন। যখন বাংলা সাহিত্যে পুরণো ধাঁচের পদ্য বা অন্ত্যমিলের কবিতার বদলে নতুন কবিরা মনোযোগী হয়ে উঠেছেন আধুনিক কবিতা রচনায়। বুদ্ধিমান রবীন্দ্রনাথ ‘পুরনো’ বা ‘বাতিল’ না হবার ভয়ে জীবনের শেষদিকে দারুণ কিছু ‘আধুনিক’ কবিতাও লেখা শুরু করেন এবং সফলও হচ্ছিলেন। এই কবিতাগুলোর ভেতর আছে ‘আফ্রিকা,’ ‘আমি,’ ‘হঠাত দেখা’ বা ‘ক্যামেলিয়া’-র মত কবিতাগুলো। এমনকি ‘শেষের কবিতা’তেও এই নতুন ও পুরনো কবিতার বিতর্ক আছে এবং রবীন্দ্রনাথ যে তরুণ প্রজন্মের কাছে বাতিল হবার ভয়ে উদ্বিগ্ন তা’ বেশ বোঝা যায়।

এবার আসি ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতার পাঠে। ফুটবল খেলায় বিখ্যাত এক যুবক একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

নাম তার কমলা।

দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা-

সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।

আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।

ব্যস্- কবিতার নায়কের আর যেখানে নামার কথা সেখানে নামা হয় না। মেয়েটির ‘মুখের এক পাশের নিটোল রেখা আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলো খোঁপার নীচে’ দেখার পর থেকে কবিতার নায়ক এখন আর তার কাজের সময় বাসা থেকে বের হয় না। মেয়েটির বের হবার সময় পথে বের হয়। প্রায়ই মেয়েটির সাথে দেখা হলে সে ভাবে আর কোন সম্পর্ক না হলেও ট্রামে সহযাত্রিনী ত’ বটে। নায়ক কল্পনা করে ‘একটা-কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন/ উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি।’ একটা কোনো গুন্ডা এসে মেয়েটিকে বিরক্ত করলে নায়ক না হয় চালাতে পারতো ঘুষি! কিন্তু নায়কের ভাগ্য যেন ঘোলা জলের ডোবা যেখানে নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে। তবে একদিন বোধ হয় কপাল ফিরলো। একদিন ট্রামে খুব ভিড়ের ভেতর কমলার পাশে একজন আধা-ইংরেজ বসায় নায়কের ইচ্ছা করে সেই যুবকের টুপিটা মাথা থেকে উড়িয়ে দিতে আর ঘাড় ধরে রাস্তায় নামিয়ে দিতে। যেই না সেই যুবক মোটা একটি চুরট ধরালো, নায়ক এসে তাকে চুরট ফেলতে বলে। অন্য যুবকটি উত্তর না দিলে নায়ক তার মুখ থেকে চুরট তুলে রাস্তায় ফেলে দিল। অপমানিত দ্বিতীয় যুবক ট্রাম থেকে নেমে পড়লে ট্রামের অন্য পুরুষেরা সাধুবাদ দিলেও মেয়েটি ভুলেও এই ‘বীরপুরুষের দিকে’ তাকালো না- বরং অজায়গায় নেমে পড়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল।

পরের দু’দিন মেয়েটিকে ট্রামে আর দেখা গেল না। তৃতীয় দিন তাকে দেখা গেল একটি ঠেলাগাড়িতে করে কলেজে যাচ্ছে। নায়ক বুঝলো যে ভাগ্যটা তার ঘোলা জলের ডোবা। গরমের ছুটিতে এই মেয়ে ও তার পরিবার দার্জিলিঙে যায় শুনে নায়কের মনে হলো: ‘সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।’

তা’ দার্জিলিঙ গিয়ে জানা গেলো এবার সেই মেয়ে আর তার পরিবার আসছে না। ফেরার সময় অবশ্য মোহনলাল নামে এক ভক্তের সাথে ফুটবল খেলোয়াড় নায়কের দেখা হলো। তার ছোট বোন তনুকা খুব পড়ুয়া তবে বড্ড ক্ষীণকায়া ও নায়কের খেলার ভক্ত।

তা’ ভক্ত মোহনলালদের বাসায় ক’দিন কাটিয়ে চলে আসার দু’দিন আগে তনুকা ‘ক্যামেলিয়া’ নামে এক দুর্লভ ফুলের গাছ নায়ককে উপহার দেয়। ফুলগাছটির নাম ‘ক্যামেলিয়া।’ নাম শুনেই নায়কের মাথায় খেলে যায় ‘কমলা’র কথা।

হেসে বললেম, ‘ক্যামেলিয়া,

সহজে বুঝি এর মন মেলে না?’

শীর্ণকায়া তনুকা এতে হুট করে লজ্জিত ও খুশি হলেও নায়ক অবশ্য এর কারণ বুঝতে পারেনা।

এরও কয়েক মাস পরে ‘প্রহসনের যবনিকা’ ওঠে সাঁওতাল পরগণায়। কমলার মামা রেলের প্রকৌশলী যিনি এখানে বাসা বেঁধেছেন ‘শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়। সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে, পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে আর মহিষ চরছে হরতকিগাছের তলায়।’ প্রেমার্ত নায়ক নদীর পাশে তাঁবু পাতে, সঙ্গী বলতে টবের সেই ক্যামেলিয়া ফুলের গাছ। ওমা- সেই কমলাও তার মা’কে নিয়ে এসেছে। রোদ ওঠার আগে, ‘হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায় শালবাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে, মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে- কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে?’ অল্পজলের নদীতে পায়ে হেঁটে, নায়িকা ওপারে গিয়ে সিসু গাছের তলায় বই পড়ে। কিন্তু নায়ককে কি সে চিনেছে? এর উত্তর কবি জানিয়ে দেন:

আর, আমাকে সে যে চিনেছে

তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না ব’লেই।

একদিন সেই কমলা ও তার পরিবার এবং বন্ধুবর্গ চড়ুইভাতি করছে। নায়কের মন ছটফট করছে গিয়ে বলে যে সে তাদের জন্য নদী থেকে জল তুলতে বা বন থেকে কাঠ কেটে আনতে পারে। এছাড়া আশপাশে বনের মধ্যে ‘একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না?’ যাকে নায়ক গুলি-টুলি করে নায়িকাকে বাঁচাতে পারতো। হা হতোস্মি! দেখা গেল

দলের মধ্যে একজন যুবক

শর্ট পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা

কমলার পাশে পা ছড়িয়ে,

হাভানা চুরট খাচ্ছে।

আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে

শ্বেতজবার পাপড়ি

পাশে পড়ে আছে বিলিতি মাসিক পত্র।

এ ত’ সেই ট্রামের যুবকটিই! মূহুর্তেই নায়ক বুঝে গেল এই ‘সাঁওতাল-পরগনার নির্জন কোণে’ সে অসহ্য অতিরিক্ত। তবে অল্প কয়দিনেই ক্যামেলিয়া ফুটবে। সেই টবটি কমলাকে পাঠিয়ে দিয়ে নায়ক কলকাতা ফিরবে। সারা দিন অরণ্যে বন্দুক কাঁধে ঘুরে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে নায়ক টবে জল দেয় এবং কুঁড়ি কতটা ফুটলো সেটা লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ, আজ সময় হয়েছে। নায়কের রান্নার কাঠ আনে যে সাঁওতাল মেয়েটি, তার হাত দিয়ে পাঠাবে ক্যামেলিয়া এক শালপাতার পাত্রে। কবিতার একদম শেষে এসে এখানেই পৃথিবীর সব মায়েস্ত্রোরা যে অব্যর্থ তীর ছুঁড়ে মারেন। সত্যজিতের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-য় শেষ দৃশ্যে লেপচা বালকের কণ্ঠের গানে যেমন নাগরিক পর্যটনকারীদের যাবতীয় অন্তর্দাহ মূহুর্তে তুচ্ছ ও হাস্যকর হয়ে ওঠে আর ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ জেগে ওঠে তার অপার বৈভবে!

তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।

বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এল,

‘বাবু, ডেকেছিস কেনে?’

বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া

সাঁওতাল মেয়ের কানে,

কালো গালের উপর আলো করেছে।

সে আবার জিগেস করলে, ‘ডেকেছিস কেনে?’

আমি বললেম, ‘এইজন্যেই।’

তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

এখন আমরা যারা রবীন্দ্রভক্ত, তারা কবিকে এখানেই করতালি দিয়ে ছেড়ে দেব। কিন্তু ফ্রয়েড-লাঁকা পড়া ‘যান্ত্রিক’ আধুনিকতাবাদীরা কিন্তু এই কবিতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের দিকে ছুঁড়ে দেবেন অসংখ্য তীর। কেমন সেসব তীর? এই মূহুর্তে আমি আমার রবীন্দ্রভক্ত চারিত্র্য ছেড়ে ‘যান্ত্রিক’ আধুনিকতাবাদীদের খোলসে নিজেকে ঢোকালাম এবং তাদের তীরগুলো যদি ছুঁড়তে শুরু করি?

১. ওখানেই শেষ হয়ে গেল? সাঁওতাল, আদিবাসী মেয়েটির সাথে ‘কিছু হয়নি’ বুঝি নগর থেকে যাওয়া বাঙালি যুবকের? সুনীলের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ থেকে সত্যজিৎ যে সিনেমা বানান, সেখানে যে আদিবাসী মেয়েটির সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয় শহর থেকে যাওয়া বাঙালি যুবকদের একজনের- দরিদ্র আদিবাসী নারী যেন নিতান্ত ‘অবজেক্ট’- তাকে খুব সহজে ‘ব্যবহার’ করা যায়। আদিবাসী ত’ ‘চির উপনিবেশিত/কলোনাইজড/দ্য আদার’ যেমন সাদা পশ্চিমের কাছে- ওরিয়েন্টালিজমের লেন্সে আমরাও তাই। আবার সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় কী দূর্ভাগ্যজনকভাবে এত বড় মাপের নির্মাতা নিয়েও ‘সুন্দর মুখশ্রী’র জন্য ঝোঁকের কারণে সত্যজিৎ সিমি গারেওয়ালকে মুখে যত কালো রঙের মেকাপ দিন না কেন, তাঁর নাক-চোখের গড়নই একই সিনেমায় সিমি গারেওয়ালের সঙ্গীনী অন্য আদিবাসীদের চেয়ে তাঁকে পৃথক করে তোলে।

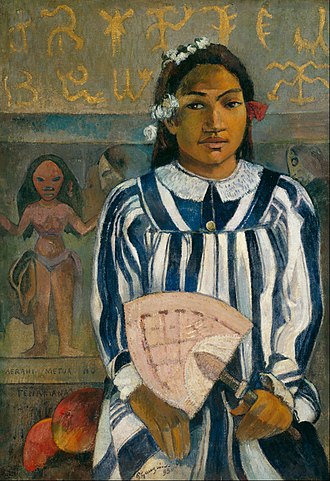

২. পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাসে একসময়ের দুই বন্ধু ভ্যান গঘ আর পল গগ্যাঁর একদম দুই ভাবমূর্তি। একজন সন্ত আর অন্যজন যেন দানব। অথচ, পারী শহরে অর্থনৈতিকভাবে ভগ্নমনোরথ এবং অর্থনৈতিক ব্যর্থতার কারণে স্ত্রীর কাছে বারবার তিরষ্কৃত হয়ে পল গগ্যাঁ বহু দূরের পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের তাহিতি দ্বীপে ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে কালক্রমে আঠারোর নিচের একাধিক বালিকা (আন্নাহ্, তেহামানা সহ মোট তিনটি বালিকাকে)-কে ‘ভাহিন’ বা স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করলেও এবং তাঁদের নিয়ে অসংখ্য অনবদ্য ছবি আঁকলেও আজকের পশ্চিমে নারীবাদী বা শিশু অধিকার কর্মী অনেকেই পল গগ্যাঁকে তুলোধুনো করেন ‘শিশু নিগ্রহকারী’ হিসেবে। যদিও গগ্যাঁ পশ্চিমে ফিরতে চেয়েছেন, ইউরোপীয় স্ত্রীর কাছে বারবার ফিরতে চেয়েছেন। ভাগ্য তাঁকে বারবার পরিহাস করেছে (গোবিন্দগঞ্জ নয় আমার তাহিতি পাপিতি)।

পশ্চিমা শিল্পকলা সমালোচক এ্যালেস্টেইর স্মার্ট তাঁর ‘পল গগ্যাঁর ছবির অনুরাগী হওয়া কি কোন ভুল কাজ?’ প্রবন্ধে বলছেন:

এখন প্রশ্ন হলো: গগ্যাঁ কি তবে প্রতারক ছিলেন? আমার ভেতরের রোমান্টিক সত্ত্বাটি বলে কখনোই নয়। এছাড়াও, প্যারিস নগরী থেকে অর্ধেক পৃথিবী দূরের কোন দ্বীপপুঞ্জের কুঁড়েঘরে চিরদিনের মত থাকতে যাওয়ার মত কাজ আপনি-আমি অত সহজে করতে পারব না। এটা কোন লঘুচিত্ততার কাজ নয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার কোমল সব ছবি দিয়ে (idyllic island pictures) কাউকেই ঠকান নি তিনি। ঠকালে বরং নিজেকেই ঠকিয়েছেন।

গগ্যাঁর কিছু ছবিতে অবশ্য আর একটি কালো সত্যও খুঁজে পাওয়া যায়। সেটা হলো যতই ‘স্থানীয় আদিবাসীদের মত হও’-ই নিজেকে বলুন গগ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তিনি একজন বহিরাগতই থেকে গেছিলেন। এই দ্বীপমালার রহস্য শেষ পর্যন্ত তিনি যেন বুঝতে পারছেন না। ‘তেহামানার পূর্বপুরুষেরা’ ছবিটির কথাই ভাবুন যেখান গগ্যাঁর স্ত্রীর একটি প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে। আদিবাসী স্ত্রী তেহামানা এখানে উঁচু কলারের পশ্চিমা পোশাক পরে একটি কারুকার্যময় ছাদের সামনে বসে। চারপাশে রহস্যময় পরিবেশ। গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি, দূর্বোধ্য প্রতীক এবং মুখে তাঁর পলিনেশীয় মোনালিসার মত রহস্যমাখা হাসি। পশ্চিমা পোশাকের আড়ালে এবং সবধরণের যৌন ইন্দ্রিয় কাতরতার বিচারেই গগ্যাঁ যেন তেহামানার রহস্য পুরোপুরি ভেদ করতে পারছেন না।

(সূত্র: পল গগ্যাঁর ছবির অনুরাগী হওয়া কি কোন ভুল কাজ, এ্যালেস্টেইর স্মার্ট, অনুবাদ: অদিতি ফাল্গুনী, ঈদ সংখ্যা সিলেট মিরর, ২০১৯)।

কিন্তু কথা হলো: গগ্যাঁর ছবি থেকে সঞ্জীবের ‘পালামৌ’, ‘রবীন্দ্রনাথ’-এর ‘ক্যামেলিয়া’ বা নন্দলাল বসু বা জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্মের সাঁওতালি নারীর ছবিতে ‘আদিবাসী’-কে আমরা ‘অবজেক্টিফাই’ করি কিনা? আবার অন্যদিক থেকে দেখলে কেউ না কেউ ত’ এদের ছবি আঁকবে বা এদের কবিতা লিখবে যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের কথা বলে ওঠে, নিজেরাই নিজেদের ছবি আঁকে। ‘রিপ্রেজেন্টেশন’ বা ‘প্রতিনিধিত্বকরণে’র প্রশ্ন এখানে ওঠে অবশ্যই। মহাশ্বেতা যে আদিবাসীদের কথা লিখেছেন, তাঁরা নিজেরাই যখন নিজেদের কথা তাঁদের নিজেদের ভাষায় লিখবেন, তখন সেটি হয়তো আরো ভিন্নরকম কিছু হবে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি ‘যান্ত্রিক আধুনিকতাবাদী’ নই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক সাঁওতাল নারীটিকে ‘ব্যবহার’ই করেছে, হালের আধুনিকতাবাদীদের এই সর্বত্র পাপারাজ্জি বা সারমেয় সুলভ তাড়া করা, মানুষের প্রতিটি মূহুর্তকে ইন্দ্রিয়পরাণতার করাতকলে চেরাই করার প্রবণতাকে ঘৃণাই করি বরং। যান্ত্রিক আধুনিকতার লেন্সে ‘সবার উপরে ফ্রয়েড সত্য তাহার উপরে নয়’-ও আমি মানি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিতাতেও নাগরিক কমলাদের উর্দ্ধে উঠে ক্যামেলিয়া ফুল যে সাঁওতাল মেয়ের কালো গালেই আলো ফেলেছে, সেটুকু অনুভবেই পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞ। তনুকার দেওয়া ক্যামেলিয়া চারায় ফুল ফুটিয়ে যা কমলাকে পাঠাবে বলে ভেবেছিল নায়ক, তা’ শেষপর্যন্ত উঠলো সাঁওতালি মেয়ের চুলে। এ যেন সেই সংস্কৃত কবিতারই ভিন্নতর সংস্করণ: ‘যা মং চিন্তয়াপি সততা অন্য সা অনুরক্তা (আমি যার কথা সারাক্ষণ ভাবি, সে অন্য কারো প্রতি অনুরক্ত)!’ পুরো কবিতাটি আজ মনে নেই। তবে কবিতাটি ক্রমাগত পাঁপড়ি মেলতে থাকে:

আমি যার কথা সারাক্ষণই ভাবি, সে অন্য কারো প্রতি অনুরক্ত। সে যার কথা ভাবে, সে আবার আর একজনকে ভালবাসে।

এভাবে বেশ কয়েক পংক্তি চলার কবি ধিক্কার দেন: ‘ধিক তাঞ্চ ইমাঞ্চ মদনাঞ্চ! (ধিক তাকে, আমাকে ও প্রেমের দেবতা মদন বা অতনুকে)।’ এ যেন ‘মায়ার খেলা’-র ‘এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম/প্রেম মেলে না/শুধু সুখ চলে যায়’-এরই অন্য একটি বয়ানও বটে।